5球スーパーラジオの整備 ― 2023年05月31日 10:20

ヤフオク!をみていたら、昭和時代の真空管5球スーパーラジオが沢山出品されてました。 ラジオを作ってはバラしていた遠い昔、5球スーパーに挑戦し組み立てたけれど、きちんと調整できなくて 完成に至らなかったことを思い出しました。調整に必要なテストオシレーターを持っていなくて、 調整をうまくできなかったのです。現在は必要な機器を所有しています。1台入手して、昔を懐かしむことにしました。

ヤフオク!で比較的状態が良さそうな物を探して入手しました。松下電器のトランスレスの球スーパーで、中波と短波の

2バンドが聞けて、中央のダイアルゲージがあり、左右にスピーカーが付いてます。

運が良いことに、届いたラジオは汚れや痛みはあるものの、私の手で修復・整備ができそうなものでした。

状態は、ケース全体に汚れがあります。電源コードが傷んでます。全面中央のダイアルゲージは、細かい傷が付いており曇っています。

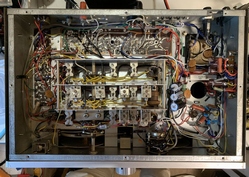

内部は、熱で変形しているところは無く、パーツにも損傷はみられません。オイルコンデンサーや電解コンデンサーは、

無条件に交換します。真空管はゲッター膜が十分あり元気なようです。

不具合がないことがわかったので、電源を入れてみました。パイロットランプが切れてます。

ボリュームのガリとスイッチの切り替え時に大きなクリック音があります。

まずは、キャビネットの手入れです。取り外せる部品を取り外して、水洗いしました。

全面中央のダイヤルゲージ窓をピカールで磨いたところ、透明感が戻りました。

内部は、まずオイルコンデンサーを ほぼ同容量のセラミックコンデンサーと交換、電解コンデンサーは立形の物に交換。 ついでに、ダイアル糸も変えました。ダイアル指針の位置を所定の位置にセット。

ケース背面のアンテナ線とアース線の端子は、特殊なプラグだったのでジョンソンターミナルに、フォノ入力は3.5Φのジャックに交換。

ジャックは、ステレオ入力用とモノラル入力用を用意しました。これらのパーツを取り付けるため、新たにアクリル板で

パネルを作り直し。電源コードも交換。背面はこのように。

調整です。まずは、IFTを調整。結構ブロードでした。

トラッキング調整には、悩みました。この5球スーパーは中波と短波の2バンドです。局発コイルは、中波用のコイルと 短波用のコイルが同一ボビンに巻かれており、なおかつ、コアが入っています。

まずは、中波から調整。600kHzで局発コイルのコアを 1400kHzで局発側のトリマを調整。2,3度繰り返した後、 アンテナ側のトリマを1400kHzで調整し、中波の調整を完了。

短波帯は、4MHzと11MHzで、アンテナ側トリマと局発トリマを交互に調整し完了。

アンテナ端子に3mぐらいのビニール線をつけて受信状態を確認。

インテリアとしても使えるぐらいに修復できたでしょうか。

ディップメーターの製作 ― 2022年11月03日 16:51

6つのコイルを差し替えて、3.5MHzから66MHzをカバーします。

製作の肝は、コイルです。適当に周波数レンジをオーバーラップする必要がありましたので、巻いたりほどいたりして調節したうえで、シュリンクチューブをかぶせました。

TRIO TR-2200GIIのメンテナンス ― 2022年07月17日 14:37

TR-2200GIIは、トリオ(現Kenwood)が1970年代後期に発売した、ポータブル・トランシーバーです。 水晶制御式で、12チャンネル実装できました。このモデルの後は、PLL方式に移行します。

TR-2200GIIは小型にまとめるために、送信用水晶(写真中左側12個)にはトリマー・コンデンサーがついていて微調整ができますが、受信用水晶(写真中右側12個)にはそれがついてません。

そのため水晶によっては、受信周波数がずれてしまい正しく受信できなくなります。

今回入手したTR-2200GIIは、経年変化も加わり大きくずれているチャンネルが半数程度ありました。

周波数ずれは、高い方にずれているものが多く、これはコンデンサーを水晶と直列にいれれば補正できます。 低い方にずれているものが2チャンネルありこれは補正できないので、アロー電子さんに特注しました。

本来ならばトリマー・コンデンサーをつけて調整したいのですが、場所がないので、

少容量のコンデンサーを基板裏にハンダ付けし、カット・アンド・トライで何とか5KHz以内に調整することができました。

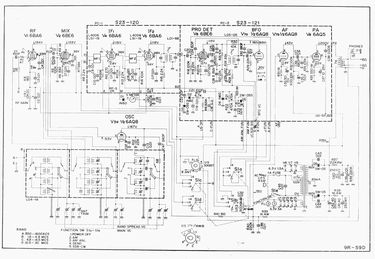

八重洲無線 FL-50B/FR-50Bのメンテナンス ― 2022年03月15日 13:48

FL-50B/FR-50Bは、1977年ごろに八重洲無線から販売されていた送信機/受信機のセットです。 入門者むけのセットで、送信機FL-50Bの出力は10Wで、VOXを追加するぐらいしかアップグレードが出来ません。 受信機FR-50Bには、安価な東光のメカフィルが使用されており最低限の選択度を確保してます。また、 オプションとして、100KHzのマーカーと固定チャンネルが用意されていました。

随分前にヤフオク!で状態の良いセットを入手していたのですが、整備を先伸ばしして放置していました。 これでは、可哀想なので本腰を入れて 整備することに。 整備の目標は、実際にFL-50B/FR-50Bを使って交信する事。この無線機で電波を出すには、無線局の免許状が必要です。 免許状を取得するには、送信機が一定の技術水準をクリアしていることが必要です。つまり、新スプリアス基準を満たす ことです。旧型機器には結構高いハードルです。

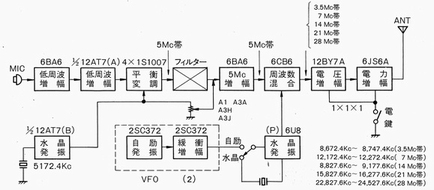

送信機FL-50Bの構成は、このようになっています。

内蔵されているVXOか外部からの信号を

ミックスして、送信周波数に変換して送信します。バンドごとに水晶を用意する必要があるので、現実的ではなく、

ペアで使用する受信機FR-50B、または、外部VFOであるFV-50Bを信号源として使うことが想定されています。

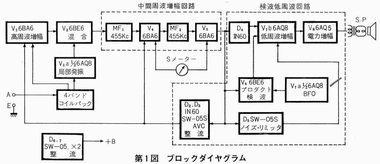

受信機FR-50Bの構成は、このようになっています。

第一局発可変、第二局発固定のダブルスーパーです。

第一局発は受信バンドごとにコイルを切り換える方式なので、安定度に難があります。第二中間周波数増幅に入っている

フィルターは安価な東光のメカフィルなので帯域幅が広目で混信を受けやすい構成です。このフィルターは経年変化で

中心周波数が高い方へずれる困り者です。(実際に2KHz程、高い方にずれてました。)

第一局発の出力をFL-50Bに入れて、FL-50BとFR-50Bのセットをトランシーバーのように使います。

まずは、FR-50Bを整備します。一とおり整備ができたら、FL-50Bの整備に移ります。2台できちんとトランシーバーとして 使えることを確認してから、無線局免許状申請のためのスプリアス測定を実施する方向で作業を進めます。

テスト用電源器の製作 -- その2 -- 計測 ― 2022年02月01日 11:51

テスト用電源器ができましたで終わりにするのはもったいないので、簡単な性能試験をしてみました。何のことは無い、負荷をかけて出力電圧を測るだけですが。

負荷として、4.7KΩ、10KΩ、22KΩの3点を準備しました。それぞれを負荷にしたときの出力電圧は以下のようになりました。

| 負荷(kΩ) | 出力電圧(V) | 出力電流(mA) |

|---|---|---|

| (無負荷) | 247.3 | -- |

| 22 | 217.2 | 9.9 |

| 10 | 208,6 | 20.8 |

| 4.7 | 188.3 | 40.0 |

消費電流が約10mAから約40mAに変動した場合の変動率は、約15%です。 約20mAから約40mAに変動した場合のそれは、約10%ですので、簡単なテストには充分です。

実験用電源の製作 ― 2022年01月16日 13:05

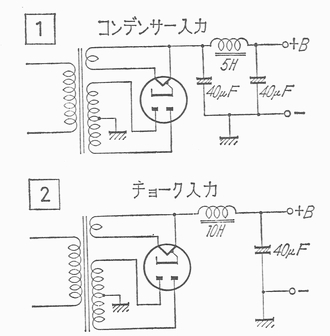

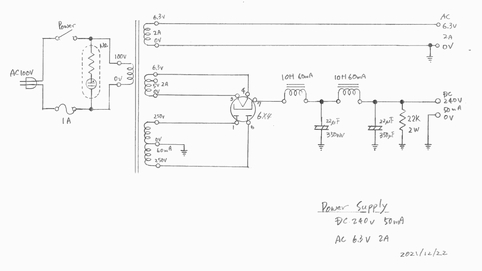

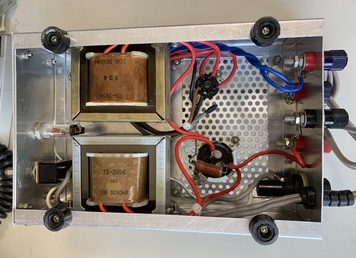

真空管のセットをテストするための電源器を製作しました。もちろん、整流は真空管を使っています。出力電圧が200Vから250V程度で、電流は最大50mA程度取れる電源にします。また、ヒーター用にAC6.3V 2A程度を備えます。

整流管は、出力電圧と電流から、6X4にしました。ダイオードの整流した場合は、ダイオードの後にローパスフィルターを付ければ完成ですが、真空管では、そう単純ではありません。

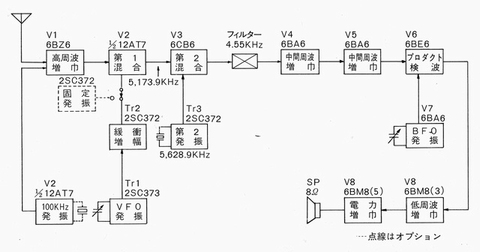

まず、電源器の回路方式には、コンデンサー・インプットとチョーク・インプットがあります。

同じ電源トランスの電圧でコンデンサー・インプット型の方が、チョーク・インプット型より高い電圧を取り出せますが、

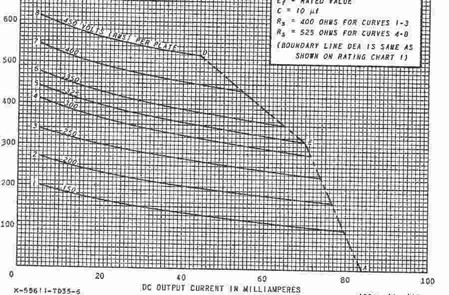

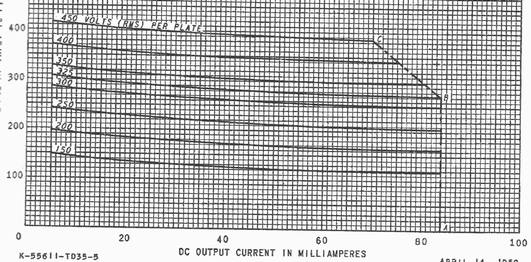

出力電流が大きく変動した場合の出力電圧の変動が大きくなります。6X4の場合、コンデンサー・インプット型の場合の出力電流と

電圧の関係はこのようになります。

たとえば、プレートに250Vをかけた場合、出力電流が20mAから40mAに変動した場合、出力電圧は、約300Vから約260Vまで下がってしまいます。これに対して、チョーク・インプット型では、約240Vから約220V程度の変動です。

今回は、チョーク・インプット型を採用します。ここで注意しなければいけないのは、出力電流が少ない範囲では、

出力電圧の変動が大きな点です。ですので、ブリーダー抵抗をつけて、変動が少なくなる電流値まで電流を流す必要があります。

6X4の場合ですと10mA程度流すと丁度良いようです。今回は、22KΩにしました。そして、全体の回路は、このようになりました。

トランスとチョークコイルは、サトー電気で調達しました。

TRIO 9R-59D受信機を再生する -- その4 マーカーとハム対策 ― 2021年12月19日 17:55

アロー電子に特注していた水晶が届きました。500KHzと3500KHzの二つです。

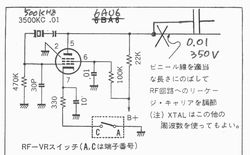

マーカーは、ほぼ、取扱説明書に記載されている回路の通り組み込みました。手持ちの関係で、発振用真空管は6AU6です。

また、アンテナ線に近づける線は、0.01uFで直流をカットしています。

では、マーカーの動作確認です。BAND SPREADはトラッキング調整の時と同様に、 時計方向に回し切っておきます。バリコンの羽が抜け切った状態です。

まずは、3500KHzの水晶をセットしてテストしたところ、3.5MHz,7MHz,10.5MHz,14MHzと強力な信号を確認できました。

次に水晶を500KHzに交換して、500KHzごとに信号を確認たところ、あらあら、ダイアル目盛りがずれているところがありました。

| マーカー(KHz) | 1000 | 1500 |

| ダイアル目盛り(KHz) | 1020 | 1490 |

| マーカー(MHz) | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 4.50 |

| ダイアル目盛り(MHz) | 2.01 | 2.55 | 3.02 | 3.50 | 3.98 | 4.50 |

| マーカー(MHz) | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |

| ダイアル目盛り(MHz) | 4.98 | 5.48 | 6.02 | 6.58 | 7.10 | 7.60 | 8.14 | 8.60 | 9.08 | 9.68 |

| マーカー(MHz) | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |

| ダイアル目盛り(MHz) | 10.02 | 10.58 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.42 | 13.00 | 13.52 | 14.00 | 14.48 | >

(D BANDはトラッキングが取れていないので省略)

BCLには、500KHzの水晶を使ったほうがよさそうです。

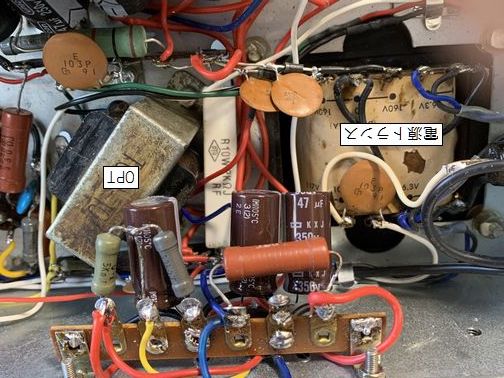

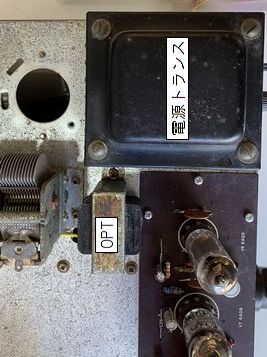

これをハムが少なくなるような場所に移動させることにしました。

シャーシー上面の二つのバリコンの間が空いていますが、この下には大事なコイルパックがあり、ネジ穴をあけられません。

シャーシー下面には、ブロック電解コンデンサがあった所ぐらいしか空間がなくて、電源トランスの近くですがそこにしました。

音を聞いた感じでは、あまり効果がありませんでした。残念。OPTに磁気シールドを施そうかとも考えましたが、

大事になりそうなのであきらめました。

以上で、9R-59Dの作業は終わりにしました。

TRIO 9R-59D受信機を再生する -- その2 IF段の調整で早速トラブル発生 ― 2021年11月25日 12:18

まずは、Sメーターのゼロ点を調整しときます。

AF GAINのボリュームの真ん中の端子に指を触れると、ブ~とノイズが出るので、。低周波段が問題ないようすなので、IF段の調整を開始。IFTの同調周波数がどこらへんかわからないので、IF2段目のV6 6BA6から調整することに。

V5のG1に0.01uFを介して信号をいれ調整開始。信号源はtinySAを使用。IFTのコアを調整棒で回そうとしても固くて回りません。ベークライトの棒の先を削って自作の調整棒を作ってトライしても回らない。コアを壊しそうだったので、調整中断。IFTを取り外してみると、樹脂製のボビンの先端が少し変形してる。ボビンが硬化し縮み、コアを固定してしまっているようです。

同等のIFTがあったので交換。これで調整ができました。

同様にしてV4のG1に信号を入れてMF2を。そして、V2のG1に直接信号を入れてMF1を調整。

音を出して調整していたら、家人から「うるさい」とのクレームが。こんなダミーロードを作って音なしで調整することに。

中身は、抵抗一本です。

お次は、トラッキング調整です。Aバンド(550KHz-1600KHz)、Bバンド(1.6MHz-4.8MHz)、Cバンド(4.8MHz-14.5MHz)は、簡単にトラッキング調整ができたのですが、Dバンド(10.5MHz-30MHz)は、うまく調整ができません。13MHzでコアを、26MHzでトリマーを 調整してダイアルを合わせるのですが、26MHzに合わせることができません。約500KHzほど低い位置になってしまいます。原因は不明です。 あとで追及することにしました。

とりあえず、受信できるようになったので、数メートルのビニール線アンテナを接続してみたところ、適当に放送が聞こえてきました。

ここまでで、いくつか不具合を見付けました。

- AF GAINを反時計方向に絞り切っても放送の音声が聞こえる。

- 音声にハムが混じる。

- ヘッドフォンをつないで電源を入れると、すぐさまハムが聞こえ出す。

- 前に続いて、真空管が温まって動作し始めると、別のハムが聞こえ出す。

- あまり音質がよろしくないので、V7aとV8にNFBをかけたい。

- トラブルではないが、OSC V3の半分が余っているので、OSCのバッファーを追加したい。

これらの件の対策は、次回、報告します。

TRIO 9R-59D受信機を再生する ― 2021年11月16日 11:54

9R-59Dとは、TRIO(現Kenwood)が1975年ごろに販売していた、アマチュア無線用の受信機です。まだまだ、真空管が現役で活躍していたころのもので、AM検波や整流回路にダイオードが使われていて、主要部分は真空管です。

手持ちの9R-59Dは、ずいぶんと長い間、中途半端にばらした状態で放置していました。オイルコンデンサーや電解コンデンサー、値の変化してしまった抵抗などを 交換する予定だったみたいです。部品の有無を確認すると、ほぼそろっていましたので、この機会に組み立てることにしました。組立説明書に掲載されているマーカー発信機も組み込みました。

配線ミスがないかを確認し、電源オン。異常がないことを確認。煙もでずスピーカーからノイズが聞こえてきたので、あとは調整だけで済みそうです。

調整中に見つかった不具合の対処を行いました。最終的な姿は、

シャーシー上面はこんな感じ。

不具合の対処については、次回に報告します。

SWR/Power計とDummy Loadの製作 ― 2021年10月29日 12:45

ずいぶん前に手を付けたSWR/Power計を完成させ、ついでに、Dummy Loadを制作しました。

このSWR/Power計とDummy Loadは、JA1ISN 西田OMの「やさしいアマチュア無線の制作」に掲載されていたものを 自分なりにアレンジして制作したものです。

内部はこの通り、簡単なものです。

生基板にスプリット・ラインを刻んで、SWR用の電圧を取り出しています。メーターはSWR用とPower用のペアーになったものを 偶然、秋葉原で見つけて購入していたものです。

では、Dummy Load。

何の変哲もないものです。中身は、抵抗が入っているだけです。

ケースが小さすぎました。一応、50Wに耐えるようにしてありますが、長時間の使用は、無理がありそうです。

最近のコメント