6AV6-6AR5直結アンプ --測定編-- ― 2023年10月06日 14:09

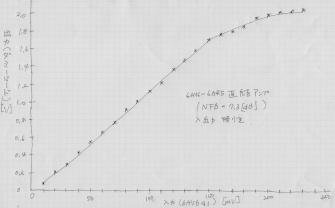

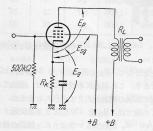

入出力特性を測定してみました。アンプにはスピーカーの代わりに10Ωの抵抗を接続し、1KHzの信号を入力してダミーロード両端の

電圧を測定した結果は、このとおりです。約1.75Vあたりからグラフが寝てきます。このときの出力は、約0.3W程度です。

測定中に面白いことが起きました。入力を増やしていくと、ある点から音が聞こえだします。音のもとは、出力トランスでした。

ラジオ用の古いトランスですので、コアをまとめている枠に僅かな緩みがあり、それでコアが鳴いているようです。

トランスの交換を考えましたが、実験ですのでこのままにしました。

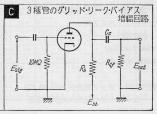

次にNFBをかけてみました。本来ならば、アンプ全体の特性を考えて、NFB量を計算する必要がありますが、

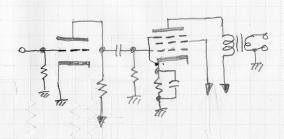

ここでは、エイ!ヤ!と、下記の図のようにしてみました。

これでNFB量は2.31です。dBで表すと、20log2.31=7.3[dB]です。これで、全体のゲインは、27/2.31=11.7[倍]になります。

NFB回路を追加して、同様に入出力特性を測定してみました。

グラフからゲインを見てみると、約11.3倍です。ほぼ計算通りです。また出力は、0.29[W]程度です。

これで、直結アンプの実験の完了としました。

6AV6-6AR5直結アンプ --制作編-- ― 2023年09月27日 09:50

6AV6-6AR5直結アンプ --設計編-- ― 2023年09月18日 16:29

電力増幅管6AR5のプレート供給電圧は、電源器の制限から240Vです。

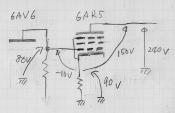

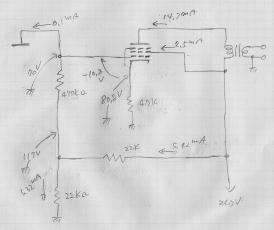

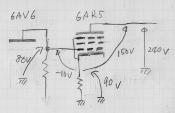

前回はこの制約から、下記のように電圧の配分をしました。

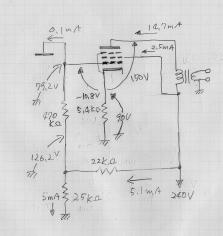

まず、6AR5のカソードの電位は90Vになり、カソード抵抗には、プレート電流と第二グリッド電流が流れますから、5.4KΩになります。

6AV6のプレートは、6AR5のカソード電位より第一グリッドバイアス分低い電位になりますので、79.2Vになります。このとき6AV6のプレートには、

約0.1mA流れますので、6AV6のプレート抵抗を470kΩとすると、供給電圧は126.2Vになります。

プレート供給電圧を作るためのプリーダーに5mA流すとして求めた、回路定数は下記のようになりました。

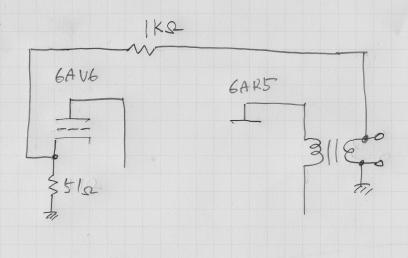

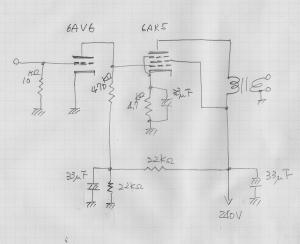

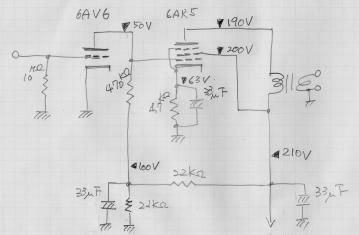

制作にあたって、手持ちの部品とにらめっこしながら、回路定数を調整したのが、次の回路図です。

6AR5のカソード抵抗が小さくなってしまい、カソードの電圧がが低くなってしまいました。

それに合わせて、6AV6のプレート電圧も低くなっています。コンデンサで化粧を施した回路は、このようになりました。

では、早速制作します。

6AV6-6AR5直結アンプ --構想編-- ― 2023年08月29日 21:36

手持ちの真空管 電圧増幅管 6AV6 と電力増幅管 6AR5 で、直結アンプを作ってみます。直結アンプの製作実験です。 6AV6と6AR5は、ともにラジオによく使われた真空管です。

真空管アンプの電圧増幅管のプレートと電力増幅管のグリッドは、コンデンサを介して接続するのが普通です。

これに対して、直結アンプは、電圧増幅管のプレートと電力増幅管のグリッドを直接接続します。

電力増幅管のグリッドは、カソードからみてマイナスの電位になっていなければなりません。電圧増幅管のプレートはプラスの電位です。

ちょっと矛盾するようですが、

電圧増幅管のプレート電圧=電力増幅管のグリッド電圧<電力増幅管のカソード電圧

と電圧を配分することで、実現できます。

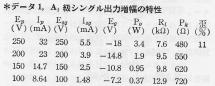

6AR5の動作例を調べてみます。誠文堂新光社から出ている「実用真空管ハンドブック」に掲載されている動作例を見てみますと、

プレート電圧 250Vで、約3Wの出力が得られます。この場合のグリッド電圧は、-18Vです。

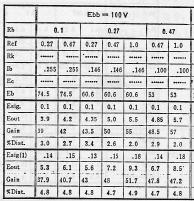

6AV6の動作例をについては、「実用真空管ハンドブック」の動作例を見てみますと、プレート供給電圧が 100Vのとき57倍の増幅率があります。

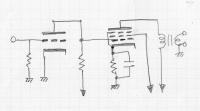

実験用の電源の出力は、240Vしかありません。これを考慮して電圧配分を図示すると、このようになります。

次回は、これをもとにして設計します。

6L6GCシングル・パワーアンプの修理 ― 2023年04月29日 15:41

オーディオ用の自作パワーアンプを2台持っています。6R-A8シングルと6L6-GC シングルです。この2年間程は6R-A8シングルを使っていました。 久しぶりに6L6-GCシングルを使おうとセットしてみました。

で、トラブル発生です。 電源を入れたところ、右のスピーカーから変なハム音が聞こえだし、 どうしたんだろうとしていたら、ボン!と爆発音がして、アンプの底から白煙が 出てきました。どうやら、電解コンデンサがパンクしたようです。

ひっくり返してシャシー内部を見ると、右チャネル6L6-GCのカソードに入れてある

バイパス・コンデンサがこの通りパンクしていました。

カソード抵抗の両端に高い電圧が発生したのでしょう。

抵抗の両端に電圧計をつないで計ってみました。真空管があたたまるに連れ、

電圧がドンドン上がっていくのが確認できました。6L6-GCをつまんでグラグラと

動かしてみると正常な電圧を示すことがあります。どうも第一グリッドがオープン、

つまり、ゼロバイアスになり、カソードに過大な電流が流れたのでしょう。

案の定、様子見をしている最中にカソード抵抗が焦げてきました。

ソケットが古くなって、端子のバネ性が弱くなり接触不良を起こしたようです。

ソケットが古くなって、端子のバネ性が弱くなり接触不良を起こしたようです。

てことは、このアンプは、5年ほど前に今回のような症状を見せたことがあり、 その時は、6L6-GCを交換しました。 このときも、ソケットの接触不良が原因だったの可能性があります。 真空管を交換することで、たまたま、接触不良が解消したのでしょう。 根本治療になっていなかったようです。

今回は、コンデンサと抵抗だけでなく、ソケットも交換しました。

音出しをして、修理の確認をしました。

実は、以前のトラブルのときの6L6-GCを保管していたので、 差し替えてみました。なんと、トラブルなく音が出ました。前回のトラブルも ソケットの接触不良が原因だったことが確認できました。なんとお粗末なこと。 この2ヶ月程、毎日のように使っていますが、トラブルは再現しませんでした。

これで修理を完了としました。

最近のコメント